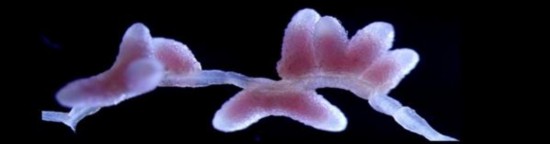

豆科植物根瘤器官 受访者供图

8月26日,2024年度上海市科学技术奖获奖项目揭晓,授奖总数206项(人),其中自然科学奖授奖数比上年度增加了10项。中青报·中青网记者注意到,获上海市自然科学奖一等奖的有18个项目,其中唯一应用于农业生产的项目是“植物与微生物的共生机理”。记者采访了该项目第一完成人——中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员王二涛。

自2013年学成回国后,王二涛一直在植物-微生物共生领域深耕。12年来,他的研究成果多次在国际学术期刊上发表。根据王二涛的科研成果,农业领域科学家可以培育高共生效率水稻新品种,研发“减肥增效”菌剂并应用于大豆等农作物生产。研究植物-微生物共生,能够应用于绿色农业发展,有助于保障我国的粮食安全和生态安全。

王二涛 受访者供图

其实,植物除了通过根部直接吸收营养外,还可以通过土壤微生物的协助,高效获取营养。土壤中的有益微生物,在获取植物光合产物的同时,可以帮助植物从环境中高效获取氮、磷等营养元素,与植物形成互惠互利的共生关系。

比如,豆科植物与根瘤细菌建立共生高效固氮,80%陆生植物都可以与菌根真菌形成共生,并从土壤中获得磷和氮等矿质营养。但是,长期以来,人们已经形成了以“高投入促高产量”的习惯,对植物“天然伙伴”的认知和应用还远远不够。因此,深入研究和改造植物-微生物共生的营养交换,是植物营养高效利用的关键。

2017年,王二涛在《科学》发文,证明了“脂肪酸是植物传递给丛枝菌根真菌的主要碳源形式”,这一成果推翻了“糖是植物为丛枝菌根真菌提供的主要碳源营养”的学界公认。

2021年,王二涛团队在《细胞》以封面文章形式发表研究成果,首次系统揭示植物磷信号网络调控菌根共生的分子机制,成功破解了长期困扰菌根共生领域的“自我调节”这一重大科学难题。

以上成果帮助科学家们解决了菌根制剂产业中“菌种无法体外培养”的技术瓶颈,为培育高效利用丛枝菌根共生的水稻新品种和菌根真菌应用于农业生产奠定了基础。

王二涛团队的另一项重要科研成果,阐明了豆科植物根瘤器官发生与调控的分子基础与演化机制,发现SHR-SCR干细胞程序赋予豆科植物根皮层细胞有丝分裂的能力,从进化的角度回答了“为什么豆科植物能结瘤固氮”这个百年难题。

豆科植物通过与根瘤细菌共生,在植物根表面形成特殊的“根瘤”结构,早已被人们熟知。但自19世纪末豆科植物共生结瘤的固氮优势被发现以来,“为什么只有豆科植物能结瘤固氮”一直困扰着科学家们,也是能否将仅在豆科植物中高效固氮的根瘤共生扩展到非豆科植物的关键。

王二涛团队还发现决定共生建立的菌根因子受体,开启研究植物识别“敌友”微生物的交叉新领域。

2024年和2025年,王二涛团队先后在《自然》和《细胞》发表了一项突破性研究成果,揭示了LysM受体根据土壤中的营养状态,通过与共生菌建立特异分子对话,实现对病原菌和共生菌的精准区分。研究还揭示了细胞质类受体激酶MtLICK1/2在豆科植物与根瘤菌共生信号转导和免疫调控中的双重功能,诠释了豆科植物如何在“共生-免疫”这一看似矛盾的生命过程中取得平衡。

该成果被同行专家赞誉:这一开创性的发现,正在重塑我们对植物微生物信号传导的理解,并为解决被子植物生物学中悬而未决的问题提供了宝贵的见解。

王二涛告诉记者,在以上科学发现的基础上,江西农科院的育种学家从水稻菌根因子受体研究成果出发,培育了高共生效率水稻新品种“赣菌稻1号”,实现化肥减量、产量不减:“最新的试验发现,该新品种水稻在降低使用化肥用量50%时,水稻的品质和产量能够保持不变。”

王二涛团队在科研过程中还发现,大豆在低氮特别是在长期不施氮的时候,施加其他有益的微生物,也可以提高产量。这为降低农业化肥使用、降低农业污染奠定了基础。他说:“2024年,我们与其他科研团队合作,在前期小范围试验的基础上,进一步在东北黑土地进行了1万亩大豆田试验,效果非常好。今年我们继续推广,将试验田扩展到56万亩。”

未来,科学家还可以在该项目前期试验的基础上导出更多有益的微生物菌剂等产品,让农民使用。王二涛说:“基础领域的突破,可以被慢慢地开发利用,最终服务于我国的农业可持续发展。”

中青报·中青网记者 魏其濛

(责任编辑:admin)